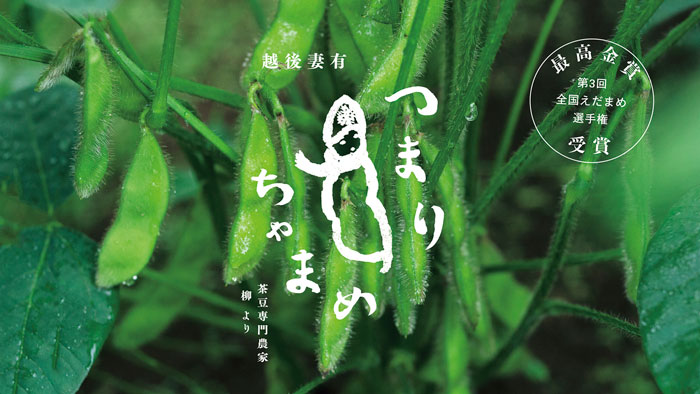

自慢の茶豆を知ってもらうため、ブランディングに挑戦。

「つまりちゃまめ」を世に送り出す

柳農産は十日町・津南地域で、茶豆に特化した生産を行っている農業法人だ。美味しい茶豆をもっと知ってもらい、販売を伸ばすためにとNICOの「新潟ポテンシャル・ラボ」を活用。「つまりちゃまめ」のブランディングに取り組み、ECサイトでの販売や新しい取引先の獲得につなげている。

「ブランディングにあたって市場を調査しましたが、野菜のパッケージでかわいいな、おしゃれだな、と思うものは一つも無かった。そういう意味で、画一的な市場に、こだわったデザインの茶豆が並んでいたら面白く、頭一つ抜けられるかなと思いました。ただ、結局は美味しくなければ勝てないので、ブランディングと美味しさという二つが重なってこそ、しっかりとしたブランドが作れると考えます」と話す柳氏。

自社の茶豆が日本一に。

しかし、売上には変化がなかった

十日町、津南、中里、川西で、合計約70ヘクタール(東京ドーム約14個分)の圃場で茶豆だけを生産している柳農産。各圃場の土壌調査を踏まえた肥料計画、営農支援ツールのアグリノートを活用した圃場管理やデータ収集、そして妻有地域の寒暖差のある自然環境によって生み出される茶豆は、甘みの強さが自慢だ。

柳農産は、農場責任者である柳大輔氏の父が脱サラし、自身で生産した茶豆を関東の量販店に卸し始めたのが始まり。そこから徐々に規模を拡大するなか、息子である柳氏は40歳で市役所を退職して就農した。茶豆専門としている理由について、柳氏は「茶豆といったら柳だろう、という存在になりたくて」と話す。一方で、人口減少によるマーケットの縮小など、社会情勢の変化と今後の市場を見据え、多様な販売ルートを持ちたいと考えたという。「もう一つの基盤として自主販路を作りたいと思いました。今はまだ野菜を買うにはスーパーに行くけれど、ネット購入に慣れた今の若い世代の年齢が上がっていけば、ネットで買う人がどんどん増えます。そうなってから動いては遅いため、ECサイトを立ち上げて、販路開拓に本腰を入れたいと考えました」。

そうした構想を練っていた2022年、日本野菜ソムリエ協会が主催する「第1回全国えだまめ選手権」が開かれることになり、「みんなが美味しいと言ってくれるから、試しに出してみよう」とエントリー。その結果、最高金賞の受賞となった。しかし、話題にはなったものの、期待するような変化は起こらなかったという。「受賞したからといって、それだけでは売れないのです。動きがあっても一時的なことで。どうしてなのかと思いましたね」。

「つまりちゃまめ」のブランドサイト

ブランドアイデンティティは妻有地域の自然の持つ繊細かつ力強さと茶豆の優しい味わいを表現したビジュアルで展開。高級路線の頂点を目指すと顧客数が減ると考え、広い層に食べてもらえて、いわゆる富裕層も買いたくなるようなイメージを狙った。

一袋のグラム数は、ロスが出にくく販売価格との兼ね合いも含めて堅田氏と検討を重ねた結果、300グラムとした。通販では、ごくわずかだが収穫してすぐに配送される「摘みたてちゃまめ」も販売する。

ブランディングに取り組み

デビュー直前、再度日本一に

その年、NICOの「新潟ポテンシャル・ラボ(※)」による支援を知り、相談。そこで自社の経営の強みを活用した事業計画等を作成するまでの支援を受け、「ブランディングが必要だ」とのアドバイスをもらった。その後、サポートを受けていた堅田氏とディレクターとして契約し、ブランディングのプロジェクトをスタートした。「このプロジェクトのためのクリエイティブチームの皆さんが、当社の畑に何度も足を運び、現場を見て感じたものを様々な形で反映させました。この地域の畑にとって雪がすごく大切だ、という話から「つまりちゃまめ」のキャラクターが生まれて、箱などのデザインにも雪山がイメージされています。コンセプトからデザインが出来上がっていくプロセスや、チームで一つのものを作っていく感覚も楽しかったです」。

「つまりちゃまめ」のブランドデビューにあたり、柳氏が考えたのは、もう一度日本一の称号を取ること。「コンテスト一位になった“つまりちゃまめ”です、と謳ってデビューしないと、立ち上げの印象や効果が薄いと感じたのです。1度目は腕試しとして参加しましたが、2度目の参加は日本一を狙っていきました」。そして、見事、再び最高金賞を獲得し、2024年に“つまりちゃまめ”がお披露目となった。8月には「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」でのデビューイベントを実施。2日連続で買いに来た人もいるなど大好評で、用意した分があっという間に売り切れた。狙いだった自社ECサイトへの反応もまずまずだったという。

※新潟ポテンシャルラボ/企業の生かしきれてない強み(ポテンシャル=潜在的可能性)を引き出し、新たな事業展開へ誘導することを目的とした、デザイナーによる個別コンサルティング。2022年度に終了。

新潟ポテンシャル・ラボでは堅田佳一氏の個別指導を受けながら商品開発やブランディングの方向性を検討し、事業計画書を作成した。

銀座・新潟情報館 THE NIIGATAでのデビューイベントでは、商品を追加発送したほどの売れ行きだった。クリエイティブチームの堅田氏らも参加。

農家は現場だけにいてはいけない

知ってもらうことが何より重要

その後、新たな取引先として関西の高級スーパーや、有名料亭などが加わったほか、さまざまな小売店からの引き合いも増えた。ただ、供給量が足りないため全てには応えられていない状況だ。その中で、ブランディングによって価格交渉がしやすくなったという。「価格交渉は狙っていたわけではなかったのですが、ブランディングの結果、商品の価値を打ち出して取引きしやすくなった。販売面も良い方向に進み出したという感じですね」。

同社では農閑期の冬、スノーキャンプ・グランピングが楽しめる「雪原学舎」の管理運営を担当している。「お客様に“僕たち、夏は茶豆を作っているんです”と話すと驚かれたり、面白がられますね。農業の新しい形として、地域の資源を生かした農閑期の事業展開というやり方もあるのか、という事例として伝わっていくといいと思っています」。

ブランディングを通して、柳氏は販売促進のために一番大事なことはまず「知ってもらうこと」と話す。「知ってもらって、買ってもらうという試みが、このブランディングに詰まっています」。さらに、農家は畑だけにいてはいけないとも。「生産現場に出てしまうと経営戦略を考える時間がありません。時間を見つけて戦略を考えないといけないし、市場を知るために外にも出ていかないといけない。東京での販売では、当社の茶豆を知った人づてに話を聞いた、と問い合わせてくださった会社もあります。どこでつながりができるか分からない。ブランディングの経験は革命的でしたし、挑戦しなければそのまま普通の農業をしていたと思います」。

現在は次の展開に向けて、会社のロゴ制作や、冷凍茶豆の開発にも取り組んでいる。「冷凍事業にも挑戦したいし、その先には海外にも出してみたい。高級茶豆というジャンルを作るという挑戦も面白そうだと考えています」。

圃場は標高400m前後の山間地で、昼夜の寒暖差によって茶豆の甘みが増す。雪深い環境も豊かな土壌を作る。

2024年1月から運営をスタートした「雪原学舎」では、社員がフロント業務やカフェの運営も担当する。リノベーションした教室に泊まり、テントサウナなどのアクティビティを楽しめる。「夏も営業してほしい」との声も上がるほど利用者に好評。

企業情報

株式会社柳農産

十日町市東田沢中道甲5351-1

TEL.025-763-4774

URL https://tsumari-chamame.com

LINEで送る

LINEで送る